今日は、ゴスペルのクラスに、今、ゴスペル/Jazzで大活躍の藤本千晶さん(中高の後輩です!)が特別参加して下さいました。 大久保先生(大学の後輩です!)との素晴らしいパフォーマンスに感動しました。千晶さんは、3/8(金曜日)午後7時〜 JETSでライブを開催して下さる事になりました! ぜひ、ぜひ!

☆Gospel & Session@JETS Academy

Thank you all for coming! The next session will take place on Sunday, March the 10th. Please mark your calendar!

☆青春

今日は、青春とは….について盛り上がりました。 そう思えば、サムエル・ウルマンの詩に何度、励まされてきたことか…..(^^)

青春

青春とは人生のある期間ではなく

心の持ち方をいう。

バラの面差し、くれないの唇、しなやかな手足ではなく

たくましい意志、ゆたかな想像力、もえる情熱をさす。

青春とは人生の深い泉の清新さをいう。

青春とは臆病さを退ける勇気

やすきにつく気持ちを振り捨てる冒険心を意味する。

ときには、20歳の青年よりも60歳の人に青春がある。

年を重ねただけで人は老いない。

理想を失うときはじめて老いる。

歳月は皮膚にしわを増すが、熱情を失えば心はしぼむ。

苦悩、恐怖、失望により気力は地にはい精神は芥(あくた)になる。

60歳であろうと16歳であろうと人の胸には

驚異にひかれる心、おさな児のような未知への探求心

人生への興味の歓喜がある。

君にも我にも見えざる駅逓が心にある。

人から神から美、希望、よろこび、勇気、力の

霊感を受ける限り君は若い。

霊感が絶え、精神が皮肉の雪におおわれ

悲嘆の氷にとざされるとき

20歳だろうと人は老いる。

頭を高く上げ希望の波をとらえるかぎり

80歳であろうと人は青春の中にいる。

Youth

Youth is not a time of life;

it is a state of mind;

it is not a matter of rosy cheeks, red lips and supple knees;

it is a matter of the will, a quality of the imagination, a vigor of the emotions;

it is the freshness of the deep springs of life.

Youth means a temperamental predominance of courage

over timidity of the appetite, for adventure over the love of ease.

This often exists in a man of sixty more than a boy of twenty.

Nobody grows old merely by a number of years.

We grow old by deserting our ideals.

Years may wrinkle the skin,

but to give up enthusiasm wrinkles the soul.

Worry, fear, self-distrust bows the heart

and turns the spirit back to dust.

Whether sixty or sixteen,

there is in every human being’s heart the lure of wonder,

the unfailing child-like appetite of what’s next,

and the joy of the game of living.

In the center of your heart and my heart

there is a wireless station;

so long as it receives messages of beauty, hope, cheer, courage and power

from men and from the infinite,

so long are you young .

When the aerials are down,

and your spirit is covered with snows of cynicism and the ice of pessimism,

then you are grown old, even at twenty,

but as long as your aerials are up,

to catch the waves of optimism,

there is hope you may die young at eighty.

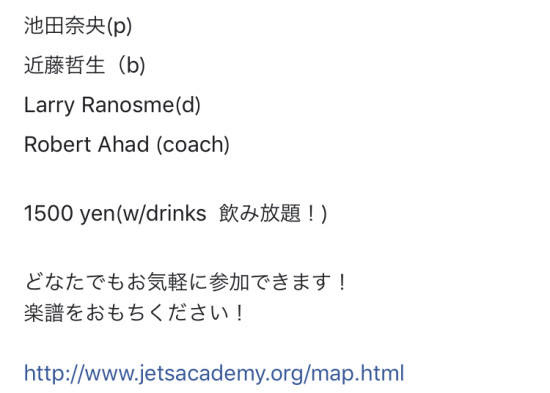

☆Gospel & Session@JETS Academy

☆英語でJazzを歌おう! w/Robert先生

Jazz Singing Course w/Robert先生

2月から毎週、土曜日に、開催しています! 初級から上級まで、色々なレベルの方に対応しています! 一回からでも、OKです。ぜひ!

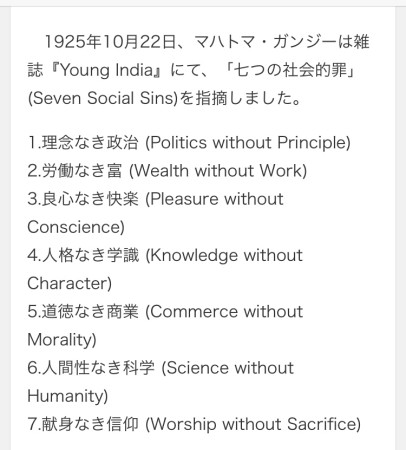

☆Mahatma Gandhi(マハトマ•ガンジー)

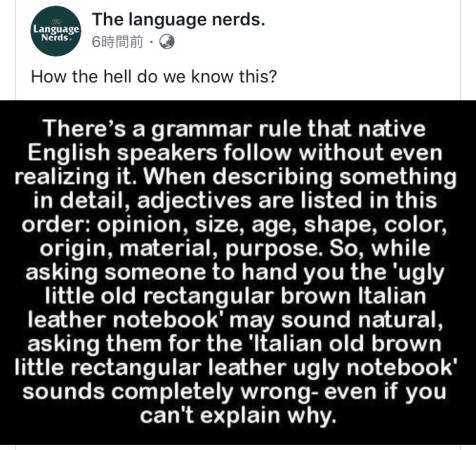

☆形容詞の順番

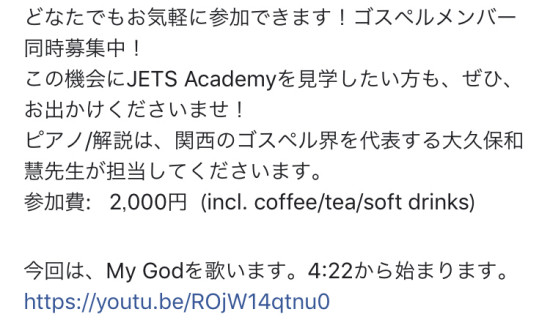

☆英語でゴスペルを歌おう! & Session@JETS

2/10開催です! ぜひ!

☆英語でゴスペルを歌おう 12:30-14:00

https://youtu.be/ROjW14qtnu0 (4:22から始まります)

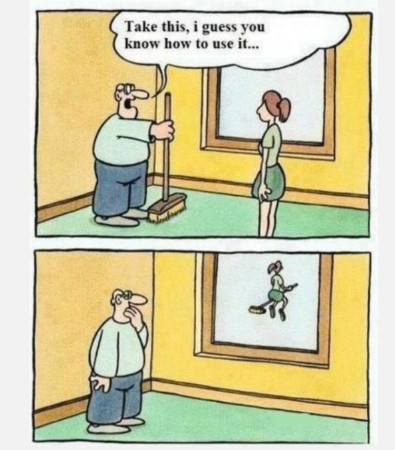

☆I guess….

☆歴史小説

先日、生徒さんとお話ししていたら、以前、ポーランドのアウシュビッツに行かれた時に、心に刻まれた思いを話してくださいました….. (現地では、日本人の訪問者が少なくて残念だと言われたそうです。 ) 偶然にも、今、南米アルゼンチンに潜んでいたナチスの医師、メンゲレの逃亡小説(フィクションにしてノンフィクション)を読んでいて、思わず、忌まわしきメンゲレの話しになりました。 アウシュビッツ…忘れてはならない事実。 オススメの一冊です。 いつも、なぜか、海外、逃亡、南米、ヨーロッパ、などの小説を手にとってしまいます。(>_<) それぞれの国の文化、生活、音楽などが聞こえてくるようです... 今回は、ブエノスアイレスに行ったような気持ちになっています。文字による描写が好きなのかもしれません。